Der Volvo FM Electric Aero Absetzer-Hängerzug im Test

Was miserabler Luftwiderstand und zähes Rollverhalten in Sachen Verbrauch anrichten können, zeigt dieser Test eines Absetzkipper-Zugs. Aber: Mit cleverer Programmierung des FM Electric relativiert Volvo die bauarttechnisch hohen Fahrwiderstände.

Ob es sein kann, dass der FM Electric quasi genau überlegt, wieviel Energieeinsatz hier den Kindinger Berg hoch Sinn macht – genauso kommt es mir vor. Wir sind jetzt zwar auch nicht gerade schaumgebremst in den beiden Steilstücken unterwegs, aber doch spürbar mit etwas angezogenen Zügeln. Und es ist tatsächlich so: Die Algorithmen des Fahrprogramms Balanced bestimmen den möglichen Leistungseinsatz, abhängig vom voraus liegenden Streckenprofil, dem Füllstand der Batterien und dem Fahrwunsch des Fahrers oder der Einstellung des Tempomaten – was letztlich das Gleiche ist.

Diese Fahrphilosophie nimmt zunächst insofern Wunder, als wir immerhin 666 PS Dauerleistung unterm Hintern haben. Mit dieser Power müssten wir eigentlich mit beinah konstant 84 km/h den Kindinger Berg hochjubeln. Tun wir aber nicht. Das Geschwindigkeitsprofil ähnelt eher einem 450-PS-Wald-und–Wiesen-Truck mit Dieselantrieb. Und das bei nur knapp 39 t Test-Gesamtgewicht. Diese Einstellung könnte man auch Performance der Vernunft nennen, denn der Computer haushaltet hier mit der zur Verfügung stehenden Energie wie Geizhals Dagobert Duck: Keine Kilowattstunde soll hier der Verschwendung anheimfallen.

Wenn man das weiß, geht man als Fahrer schon wesentlich entspannter mit der Strom-Rationierung um. Am Ende des Tages erscheint sie einem sogar sinnvoll. Nicht nur, dass man sein Tagesziel mit hoher Wahrscheinlichkeit ohne Zwischenladung erreicht. Der Verschleiß an Reifen und im Triebstrang sinken so ebenfalls, das erhöht die Lebensdauer, minimiert Stillstandzeiten.

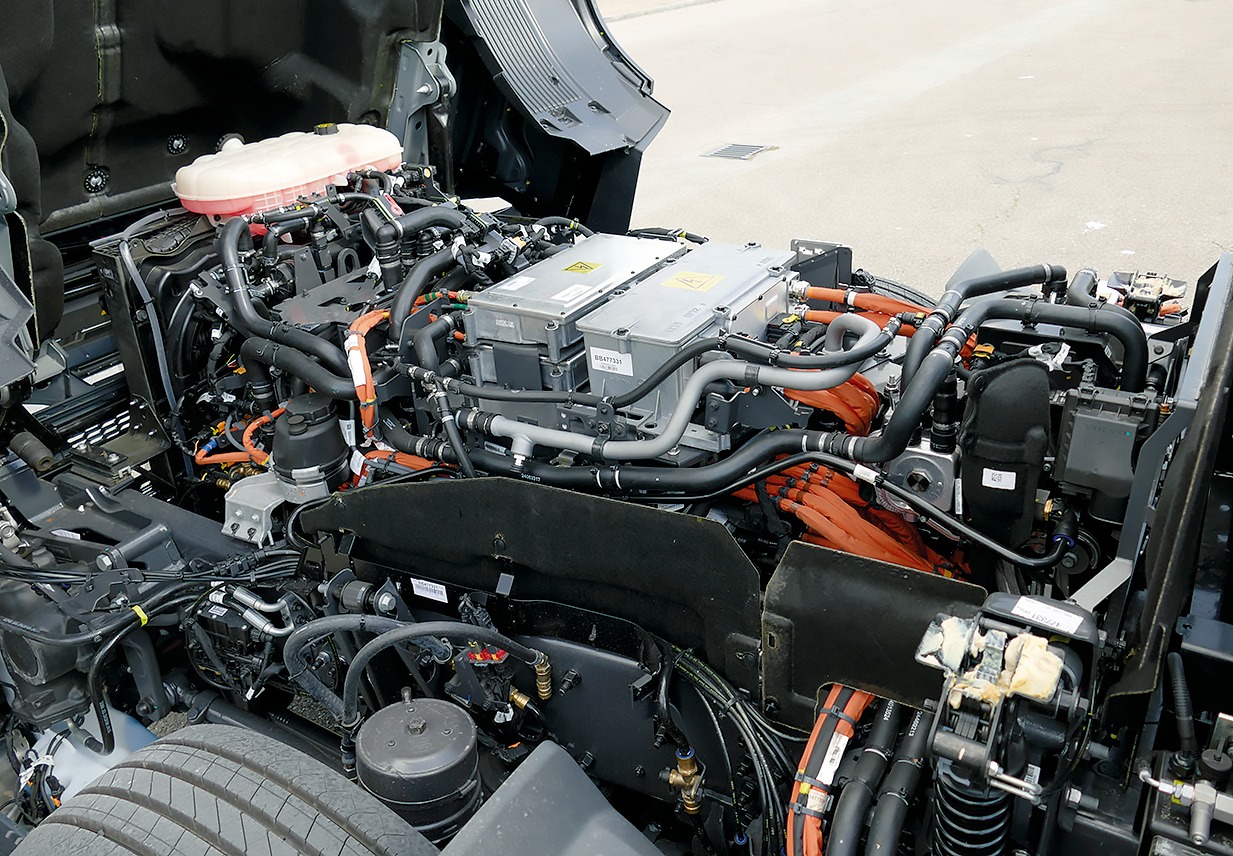

Der wahre Grund für diese Fahrphilosophie der Vernunft ist natürlich der begrenzte Stromvorrat der Volvo Electric Trucks. Wir haben hier 540 kWh an Stromvorrat, beherbergt in sechsmal 90-kWh-Nickel-Cobalt-Aluminium-Akkupaketen. Das ist so weit ok, auch wenn die Konkurrenz mittlerweile größere Pakete anbieten kann. Allerdings – und das muss erwähnt werden – meist verbunden mit enormen Radständen jenseits der 4-m-Marke. Große Batterien brauchen nun mal mehr Platz. Was sich beim Electric-Konzept der Volvos mittlerweile als Hemmschuh herausstellt, ist die nutzbare Kapazität der Akkus. Volvo gesteht seinen Akkus aus Gründen der Haltbarkeit (Garantiefragen?) nur eine nutzbare Kapazität von gut 70 Prozent des Bruttowerts zu. Dieser SOC-Level (State of Charge) liegt bei den Konkurrenten weit höher und erreicht zum Beispiel beim eActros 600 gut 90 Prozent. Die Volvos müssen dagegen mit rund 380 kWh auskommen, was zirka 70 Prozent der Brutto-Kapazität entspricht.

Abhilfe in Sicht

Das ist zum heutigen Entwicklungsstand nicht mehr ganz zeitgemäß. Abhilfe ist aber in Sicht: Volvo Trucks kündigt für die zweite Jahreshälfte 2025 bis zu 600 km Reichweite mit einer Ladung an. Außer dass dafür die neue E-Achse zum Einsatz kommen wird, weiß man noch nichts Genaueres. Damit verabschieden sich die Göteborger vom konventionellen Längs-Antrieb mit Kardanwelle zu einer Standard-Hinterachse. Das gibt Bauraum frei für mehr Batterien zwischen den Achsen, was eine nutzbare Kapazität von gut 600 kWh ermöglichen dürfte. Welche Batterien mit welchem SOC-Level und welcher Zellchemie zum Einsatz kommen werden, hat Volvo noch nicht näher benannt – man wird sehen.

Unser Testzug ist diesmal ein besonderes Exemplar der FM-Baureihe. FM heißt bei Volvo mittelschwere Baureihe, leichteres, tief aufgesetztes Fahrerhaus, geeignet für häufigeres Ein- und Aussteigen. Bestellt hat diesen Zug der Vermieter Rockstar, und zwar als Absetzer-Zug mit zweiachsigem Motorwagen und zweiachsigem Drehschemel-Anhänger. Von Rockstar bekamen wir schon einmal einen Zug zur Verfügung gestellt, nämlich den 6×2-Abroller in neuester FH-Aero-Aufmachung – wir haben ihn in der Ergebnis-Tabelle nochmal dem FM gegenübergestellt, genau wie den FH Aero als Standard-Electric-Sattelzugmaschine mit unserem Krone-Testauflieger.

Rockstar bedient mit diesen ersten E-Miet-Trucks die Nachfrage nach schnell verfügbaren Mietfahrzeugen im sehr speziellen Markt der Baufahrzeuge fürs Bauhaupt- und Nebengewerbe und die Entsorgung. Und genau dafür wurde dieser FM Electric konfiguriert: als nur mittelschwerer Absetzer für bis zu drei 10-m³-Behälter. Einer für den Motorwagen, zwei passen auf den Hüffermann-Drehschemel-Anhänger. Berädert ist dieser Hänger aus Gründen der Ladehöhe (und damit auch zugunsten eines niedrigeren Schwerpunkts) mit 19,5-Zoll-Rädern, auf die 295/70er Conti aufgezogen sind. Doppelt bereift ist dieser Hänger bestens gerüstet für gelegentliche Überladung, vor allem aber versprechen die doppelt bereiften Achsen eine gewisse Pannensicherheit mit eingebauter Limp-Home-Qualität bei Luftverlust eines Reifens – Einfahrschäden auf Wertstoffhöfen und Baustellen sollen ja vorkommen.

Gewichtstechnisch dürfen wir den Vierachser bei uns auf 38 t Gesamtgewicht ausladen, mit E-Bonus gesteht der Verkehrsminister immerhin 40 t zu. Nun kann so ein Hängerzug mit 3 t Batterie-Übergewicht kein Nutzlastriese sein. Immerhin bringt der Motorwagen alleine schon 13,4 t auf die Waage, da bleiben nur noch knapp 5 t für die Nutzlast samt Behälter. 5 t Bauschutt sehen nicht nach viel aus, das Volumen der Behälter ist hier nur zu einem kleinen Teil nutzbar. Anders sieht es bei leichteren Frachten wie Metallschrott, Spänen und dergleichen aus: Da kann der FM Electric mit viel Transportvolumen punkten.

Wir gingen mit knapp 40 t Testgewicht auf unsere Standard-Runde, die als relativ anspruchsvoll gilt, was die Topographie angeht. Der hügelige Autobahnabschnitt der Nordrunde ist ideal, um die Segeleigenschaften unter die Lupe zu nehmen, einige starke Steigungen wie der Kindinger Berg auf der Autobahn oder die Testberge der schweren Landstraße fordern viel Leistungseinsatz.

Komfortable Fahrweise

Aber erst mal den Anhänger abstellen für die Kalibrier-Ladung. Damit überprüfen wir die Genauigkeit der Verbrauchsanzeigen über den bordeigenen Can-Bus und können die protokollierten Verbrauchswerte entsprechend korrigieren. Wir laden an einer 300-kW-Ladesäule des Anbieters Pulse, der die Aral-Tankstellen mit Ladepunkten versorgt. Mit dem kurzen Motorwagen passen wir ohne Hänger sogar in die für Pkw vorgesehene Bucht und können ohne Probleme mit der Kabellänge perfekt einstöpseln. Von 36 Prozent laden wir per automatischer Abschaltung genau auf 90 Prozent, damit wir noch Platz für rekuperierte Bremsenergie in den Akkus haben. Bei der Kontroll-Ladung nach einem Großteil der Strecke laden wir an der gleichen Säule wieder auf exakt 90 Prozent und gleichen die nachgeladenen Kilowattstunden mit den vom Bordcomputer registrierten, verbrauchten kWh ab. Hier ergeben sich Messfehler zwischen zwei und bis zu sechs Prozent zu wenig Anzeige im Cockpit. In der Auswertung schlagen wir diesen Messfehler auf jeden Etappenwert drauf. Denn verbraucht wurde schließlich, was wir an der Säule nachladen und was wir dort auch für den Strom bezahlen. Das Verfahren funktioniert also analog zum Abgleich von Diesel-Verbräuchen per Nachtankung und hat sich als ziemlich genau erwiesen.

Einmal auf Strecke fährt sich der FM ausgesprochen komfortabel: Die luftgefederte Vorderachse bleibt auch bei Querrillen leise und poltert nicht, das an vier Punkten stahlgefederte Fahrerhaus neigt sich kein Jota in Kurven und bietet trotzdem guten Federungskomfort, auch auf Schlechtweg-Passagen. Anders als mancher Konkurrent lässt Volvo ja das Segeln, das freie Rollen ohne eingelegten Gang zu. Der FM mit seinem Absetzkipper-Aufbau rollt mit 26 Prozent Streckenanteil über die Nordrunde zwar leidlich, aber bei weitem nicht so gut wie der im Herbst gefahrene FH Aero mit Abroll-Behältern, der auf enorme 36 Prozent kam. Das deutet auf relativ hohe Fahrwiderstände hin.

Verringerte Reichweite

In der Tat ist die aerodynamische Qualität eines solchen Zugs, unabhängig vom Fabrikat der ziehenden Einheit, eher unterirdisch. Die Silhouette eines mit drei Absetzbehältern beladenen Absetzer-Zugs ist zerklüftet wie der Grand Canyon: Die oben offenen Behälter fangen den Fahrtwind wie ein Bremsfallschirm ein, die Lücke zwischen Motorwagen und Anhänger ist ebenfalls eine veritable Windfalle. Bei seitlicher Anströmung verwirbelt der Fahrtwind an den scharfen Behälterkanten und den Versteifungen außen an den Behältern. Kurzum: Die Aerodynamik eines solchen Rigs ist eine Katastrophe. Da wirken die Windgeräusche, die offenbar von der Sonnenblende und den Windabweisern an den Seitenscheiben hervorgerufen werden, fast schon harmlos.

Aber es ist nicht nur der Luftwiderstand. Die doppelt bereiften Räder des Anhängers bereichern das Konto der Fahrwiderstände in Form von erhöhtem Rollwiderstand zusätzlich. Und dann ist da noch die geringe Kilometerleistung des nagelneuen Zugs, der alles andere als gut eingelaufen ist. Eine gewisse Zähigkeit in Sachen Rollqualität glaubt man sogar zu spüren, wenn wir die vergleichbaren Streckenabschnitte fahren. Und es ist bezeichnend, dass dieser FM in den Senken kaum einmal die eingestellten Schwungspitzen erreicht oder gar länger in den Überschwung eines Dipps hineinrollt.

Nach den Erfahrungen mit dem ebenfalls nagelneuen Abroller waren wir allerdings auf deutlich erhöhte Verbrauchswerte gefasst. Sie sind keine Überraschung. Einen guten Hinweis auf die unterschiedlichen aerodynamischen Qualitäten im Vergleich zu einem Standard-Sattel bietet übrigens der Messabschnitt ebene Rollautobahn: Hier belegen die Verbrauchwerte in kWh/100 km, sauber herausgesiebt, den enormen Einfluss von Luft- und Rollwiderständen.

Klar: Das verringert die Reichweite ganz empfindlich. Für den Absetzer-FM kamen wir unter unseren Testbedingungen auf 220 km Reichweite. Für Rockbird kein Grund, auf mietbare E-Lkw zu verzichten. Die Kunden, so Rockbird-Gesellschafter Andreas Lamprecht, kennen ihre Tagestouren und ihre Gewichte genau – entsprechend setzten sie ihre E-Trucks ein. Dass man damit nicht ganz falsch liegen kann, belegt die steigende Nachfrage nach E-Trucks insbesondere im Baugewerbe. Reichweite ist da eher zweitrangig.

Pro & Kontra

+ sehr gute Fahrbarkeit dank Brake Blending bei Bergab-Tempomat

+ Übersicht, Wendigkeit, Einstieg

+ feine Anpassbremsung per Pedal-Tipp

– geringe nutzbare Akkukapazität

– Windgeräusche Sonnenblende, Windabweiser